「Darkが合わない画像があります」

先日、だいこもんの実験のためにデータを提供していたところ、そんな連絡がありました。え?ホントに?

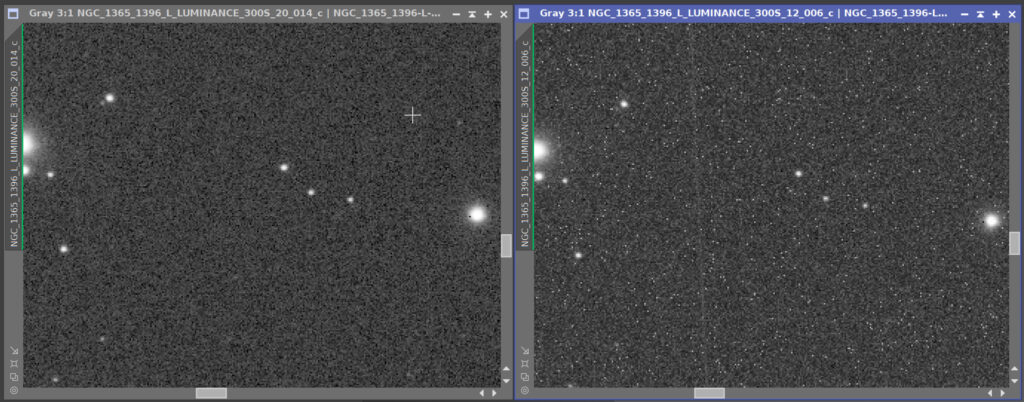

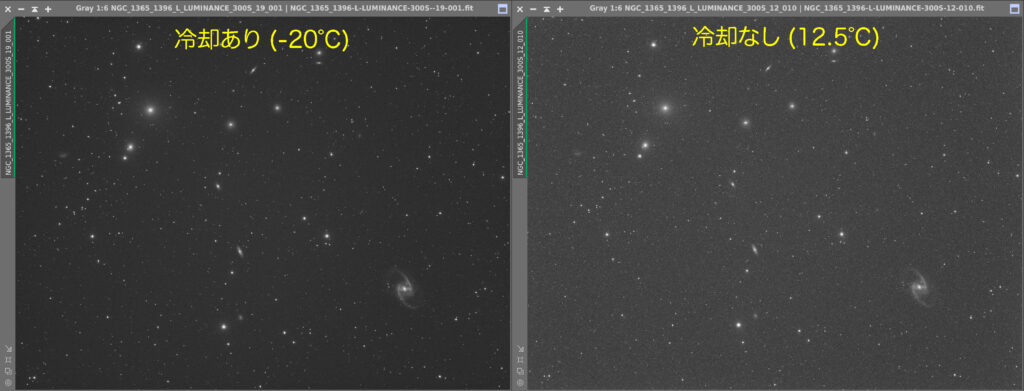

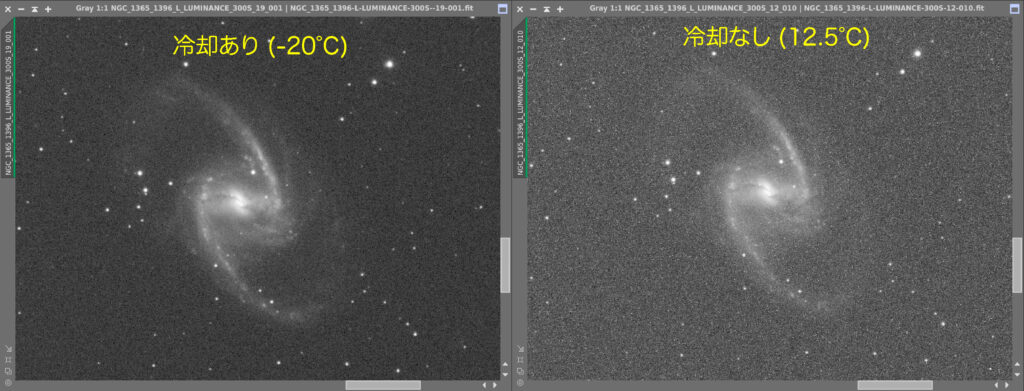

確かに右側はDarkがあっておらず、明るいピクセルを消しきれていません。「なんでかな?」と思って調べたら、右の画像はCMOSカメラの冷却を忘れていました。冷却した方は-20°C、忘れた方は12.5°Cです。比較してみると・・・。

左が-20°C、右が12.5°C。同じ量だけストレッチしています。随分SN比が違い、左の方が鮮やかです。また冷却していない右の画像の背景が明るいこともわかります。これは暗電流の効果で明るくなったものでしょう。棒渦巻銀河のNGC 1365近辺を拡大してみます。

あれま。かなり違います。一枚撮りで処理をしていないデータですが、冷却した方は綺麗に写っていますが、冷却忘れの方はノイズに埋もれています。冷却効果はこんなにあるのですね。そこで冷却効果を実験してみました。

使用する機材

今回は下記の機材を使用しています。

カメラ: ASI1600MM Pro

フィルター: Baader L Filters

鏡筒: Takahashi FSQ-106N (530mm, F5)

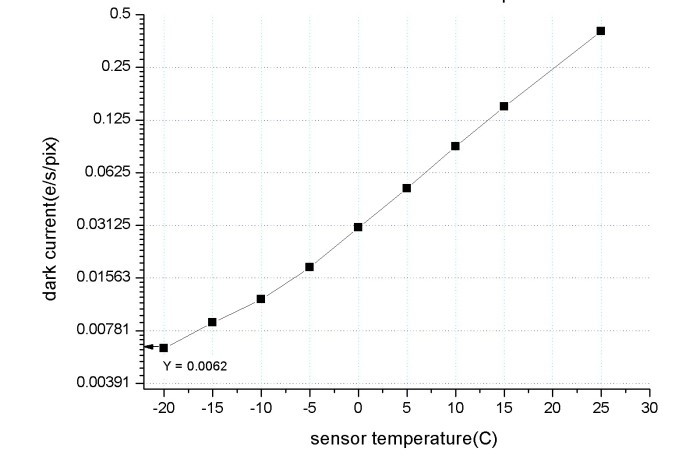

冷却の影響による効果はカメラごとに異なりますので、参考程度にされてください。私の使っているASI1600MM Proの温度と暗電流の関係は下記です。

横軸が温度、縦軸が暗電流です。e/s/pixとは、1ピクセルごとの秒あたりの電子の数を指します。-10°Cを超えると温度の影響が若干大きくなるようです。センサーの特性上、光がセンサーに当たっていなくても電流が流れます。この電流を暗電流(dark current)と呼びます。あれ、「電流が流れる」は日本語として良いのでしたっけ?頭痛が痛い、後で後悔する、馬から落馬する、電流が流れる・・・。でも他に言い方がないぞ。ネットで調べたら正しい表現のようです。「電流」だけでは流れたことにならず「電流が流れない」のもありだからとのこと。わかったところで今回の記事を終わりたいと思います。ありがとうございました・・・ではなくて、これからが本番です。

今回、2つのデータで温度を変えて撮影をしてみました。

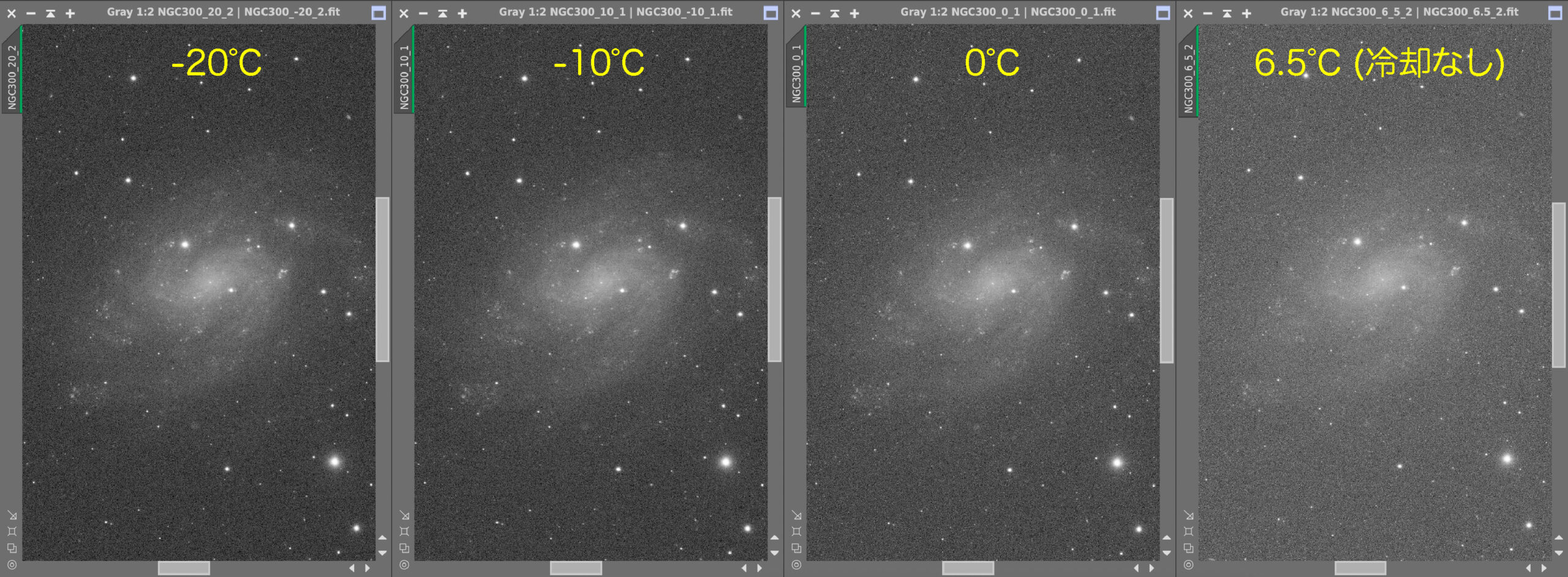

渦巻銀河 NGC 300

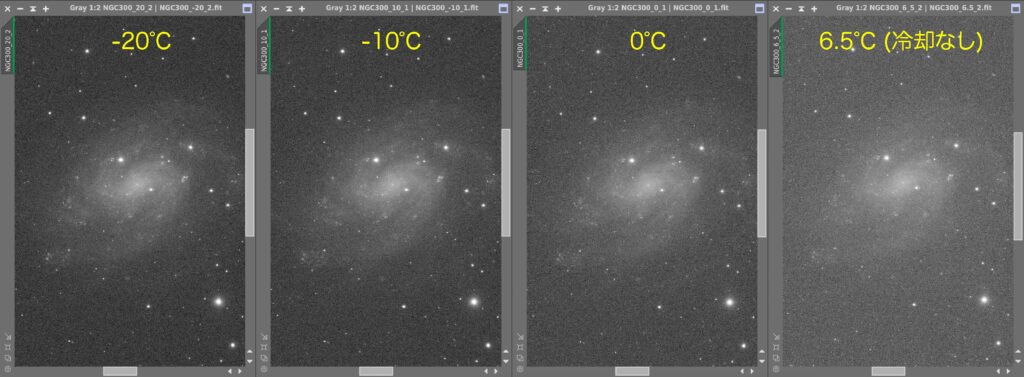

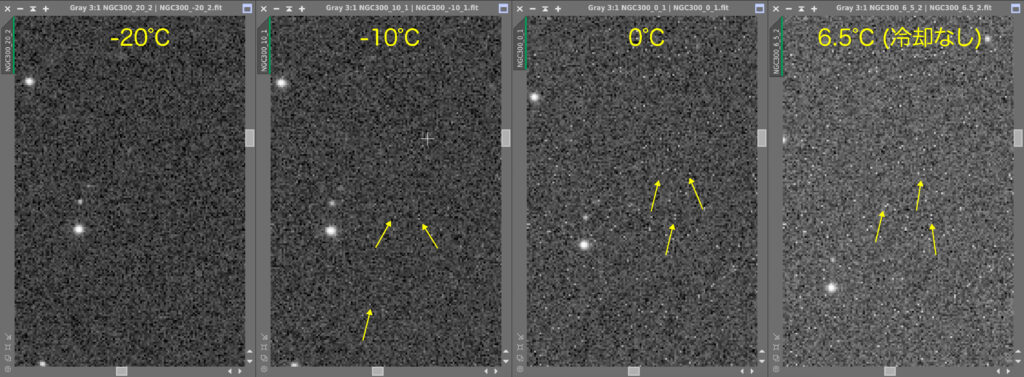

最初は渦巻銀河のNGC 300です。4つの温度で撮影しました。Lフィルターで、露光時間は全て300秒です。

-20°Cと-10°Cは変わらないように見えます。0°Cは少しだけSN比が低いようです。冷却なしの6.5°Cはノイズに埋もれています。もう少し拡大してみます。

Zoomしてみると-10°Cに少しずつ暗電流による明るい点が見えてきます。とはいえ少量なので、温度の安定性に不安があれば-10°Cでも十分かもしれません。

つぎにらせん星雲も試してみましょう。

らせん星雲 NGC 7293

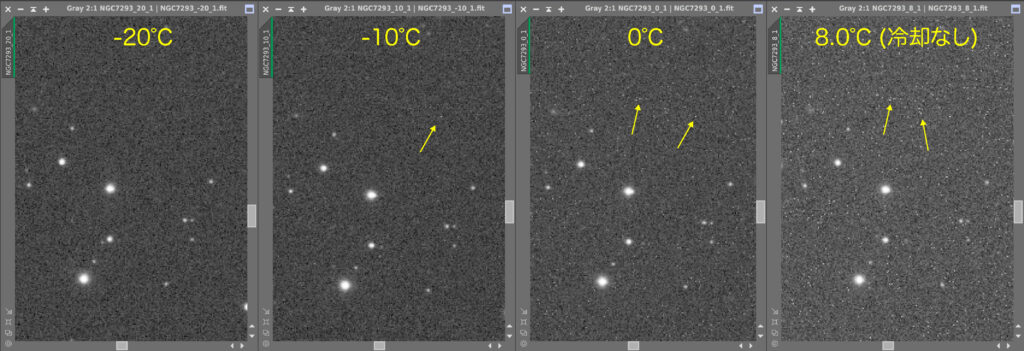

同じくLフィルターで、露光時間は300秒です。

今回は-20°Cから0°Cまで、あまり変わらないように見えます。らせん星雲が明るい対象だからでしょうか。拡大してみます。

-10°Cで明るい点は発生しますが、とはいえほとんどありません。0°Cにすると増えてきました。

私の使っているASI1600MM Proでは、かなりの冷却効果があることがわかりました。できれば-10°C以下がよく、0°Cでもかなり冷却効果があります。電源供給に不安のない観測所では私は常に-20°Cで使用しています。遠征では冬場は-10°C、夏は0°Cが良さそうです。

PixInsightを使ってSN比の測定も試みましたが、温度ごとのDarkをもっておらず「Calibrationしていないデータでは正確に測定できない」とのメッセージが出たため、今回は実施しませんでした。

ZWOのウェブサイトのdark currentのグラフをみるとカメラごとにかなり変わりますので、カメラのセンサーの性能や、冷却性能などを加味して決めていくのが良さそうです。

オンラインセミナー開催のお知らせ

10月9日(日)、10日(月)にPixInsightのオンラインセミナーを開催します。書籍には書かなかったあんなことや、こんなことも解説します。まだ登録は可能です。ぜひご参加ください。登録はこちらまでお願いします。