ほしぞLoveログのSamさんが主催する、太陽望遠鏡P.S.T.の分解Zoom中継に参加しました。解説や参加者の方との会話が楽しいセッションの中で、私が心を奪われたのはエタロン! Zoom中継で教えてもらったことを、理科の教科書的レベルの理解で書いておきます。(エタロンはほしぞLoveログのこちらとこちらの記事に詳しいです)

エタロンは重力波の検知にも使われるなど科学技術での応用範囲は広く、P.S.T.でもHαのフィルターとして使われています(Hαの説明はこちら)。私がすごいなと思ったのは、光の基本的な物理法則を使って構造上の工夫でHαを取り出している点。これならば同じ構造で少しサイズを変えるだけで、任意の波長を取り出すことができます。発案者のファブリーさんとペローさんは「おお、これ、面白くね」とアイデアを思いついたときに感動したのではないでしょうか。素材を作る技術がそれほどない100年以上前なので、物性的な方法でなく仕組みで勝負したんでしょうね。

合わせ鏡で光を閉じ込める

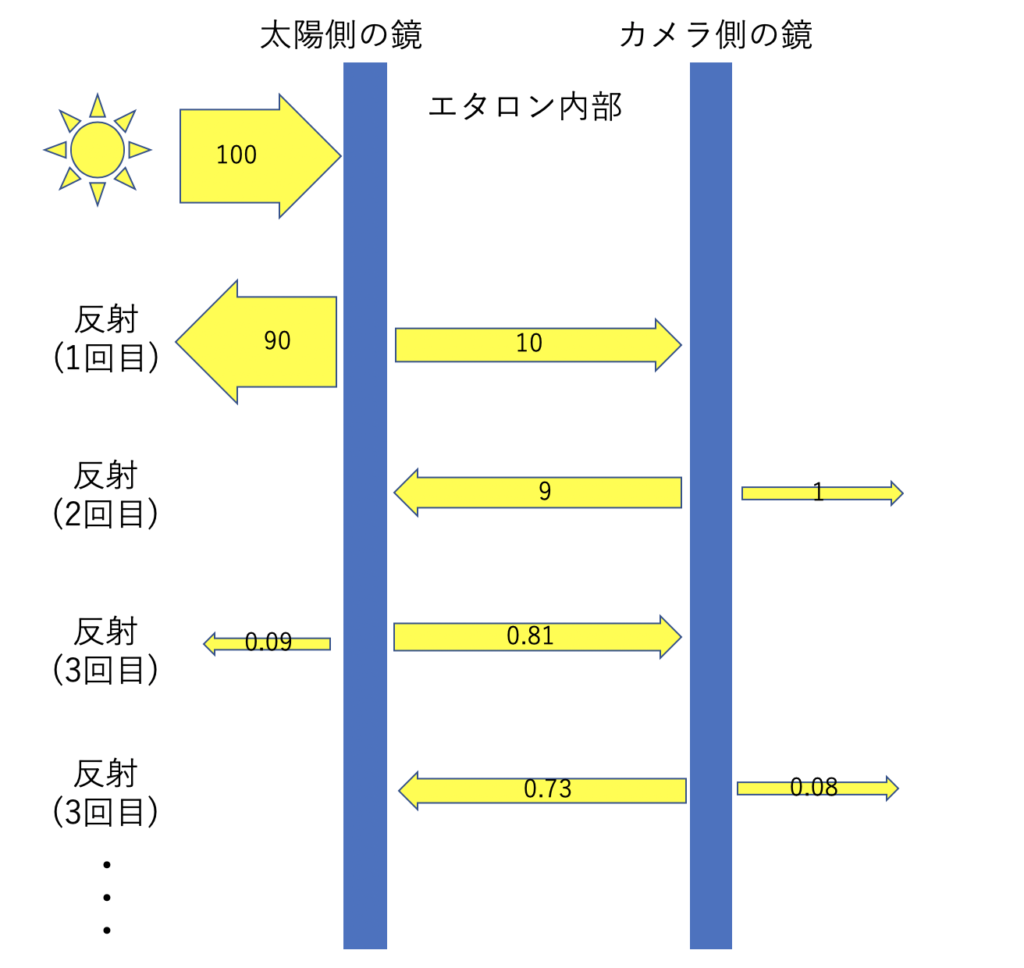

エタロンは2枚の半透明の鏡からなるシンプルな構造です。これもすごい点。合わせ鏡を使って、入ってきた太陽の光をエタロン内部に閉じ込めます。完全な鏡だと見えなくなってしまうので、少し光が透過する鏡を使います。

鏡の光量に対する透過率が10%、つまり90%の光が反射して10%が透過するとすると、このようになります。

最初100の光量があった場合、1回目の反射で10になります。これを複数回繰り返すことで光は減衰し、最初に入った光はエタロン内にほぼいなくなります。Samさんの推定ではP.S.T.のエタロンの反射率は95%程度。入った光は15回程度、往復できるそうです。

光は太陽に望遠鏡を向けている限り常に供給されますので、エタロン内部は常に光で満たされています。

この説明では光の位相について考慮していません。位相も含めると実は最初の反射光で90%失われることはなく、入った光は全てカメラ側に抜けることがわかります。つまりロスがないのです。これもびっくり!詳しくはSamさんの解説をご覧になるのをお勧めします・・・と、すぐにふってみました。

定常波がおきる

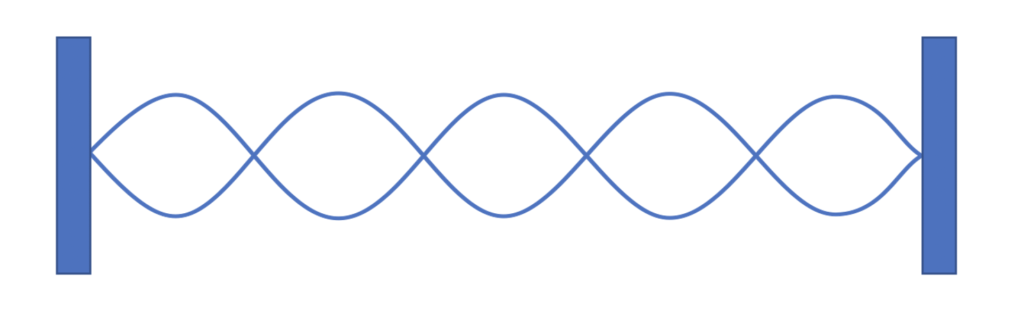

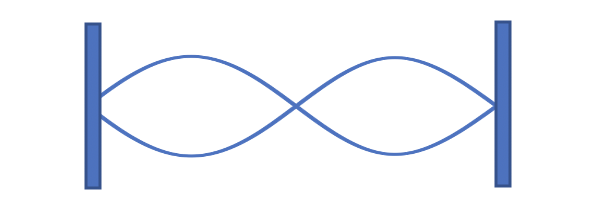

波が一定の範囲で往復すると何が起きるでしょう。これは高校の物理で習いました。ギターの弦をピンと弾くと特定の高さの音がでるあれ、定常波です!

定常波の波長は合わせ鏡の幅によって調整できますので、ちょうどHαの波長にあうようにエタロンを制作すれば良いわけです。鏡は半透明ですので光が漏れ出してきます。その光を見ることでHα線を観測できるのです。

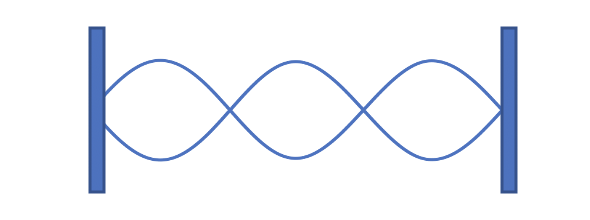

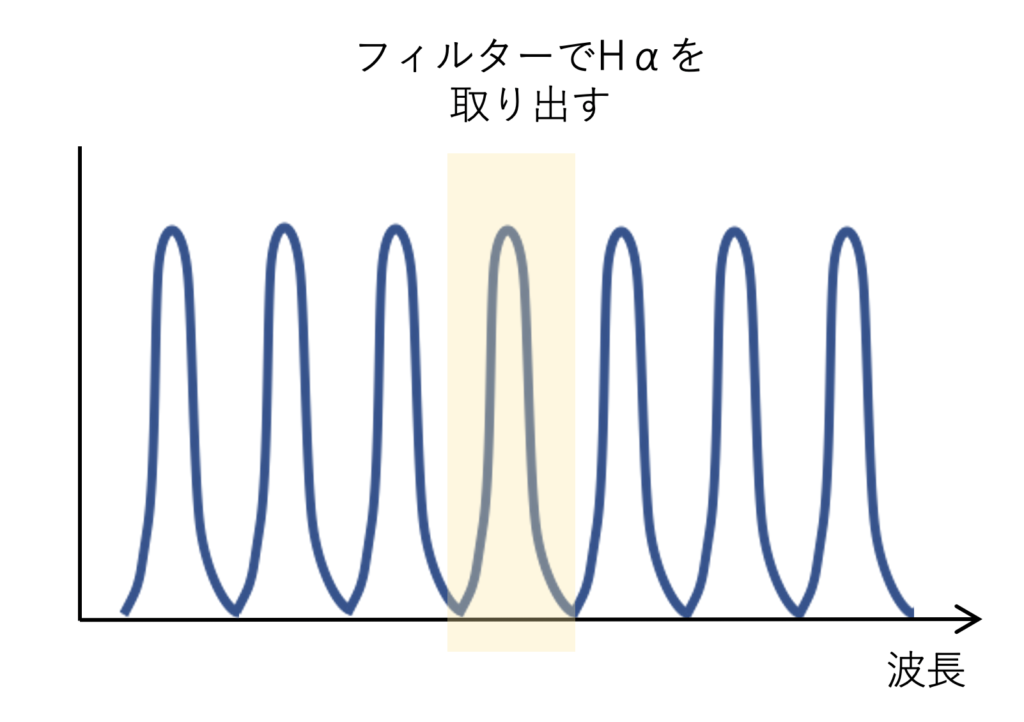

しかしギターの弦で倍音つまりオクターブの異なる音が入っているように、エタロンには複数の波長が入っています。

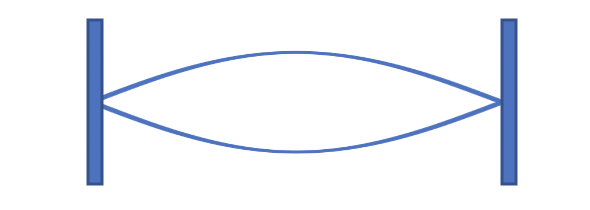

こんなやつも・・・

こんなやつも・・・

こんなやつもいます。

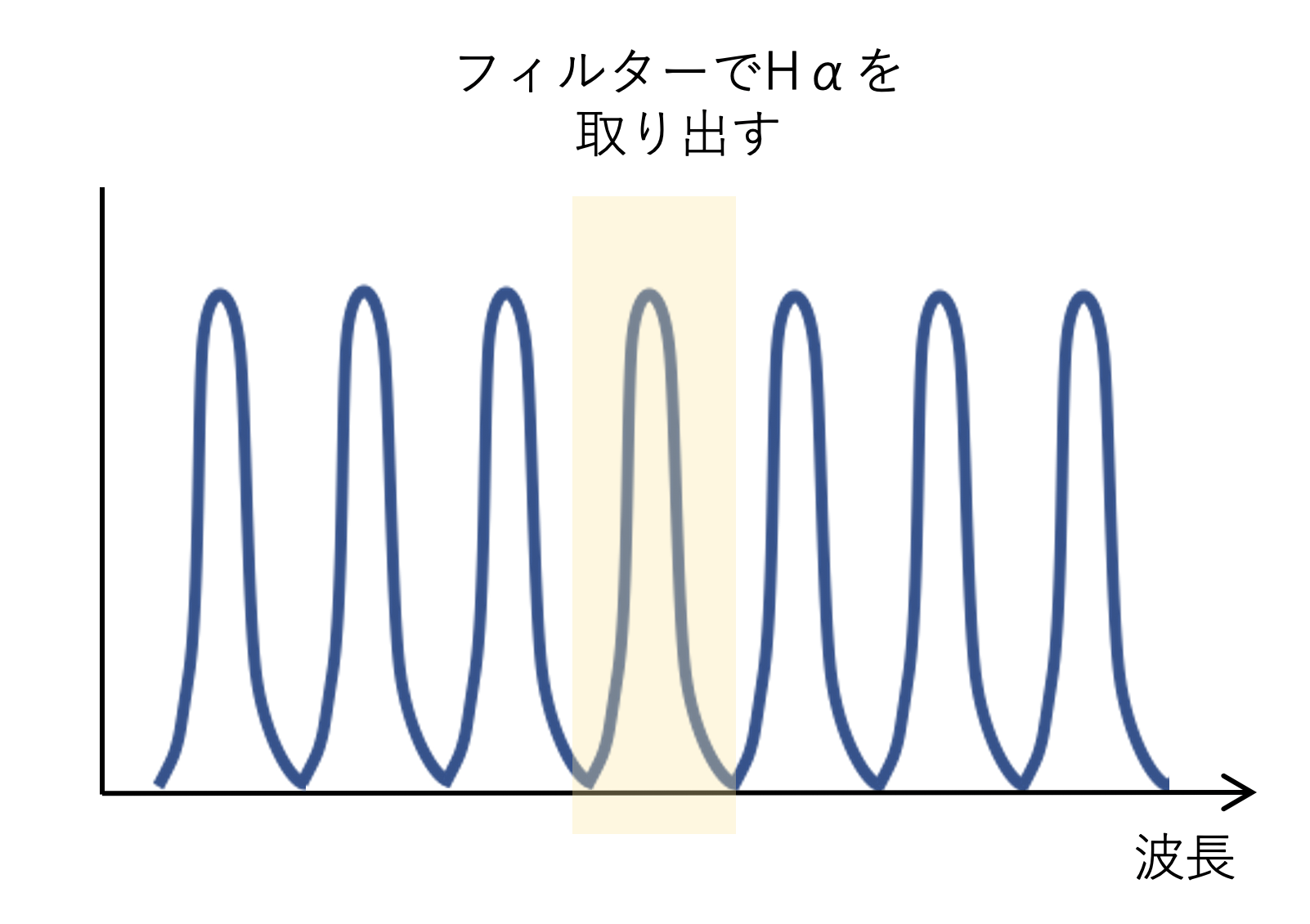

つまりエタロンの中にはHα線を含む複数の波長の光が含まれています。そのためエタロンの後ろにブロッキングフィルターを取り付けHα線だけを取り出しています。

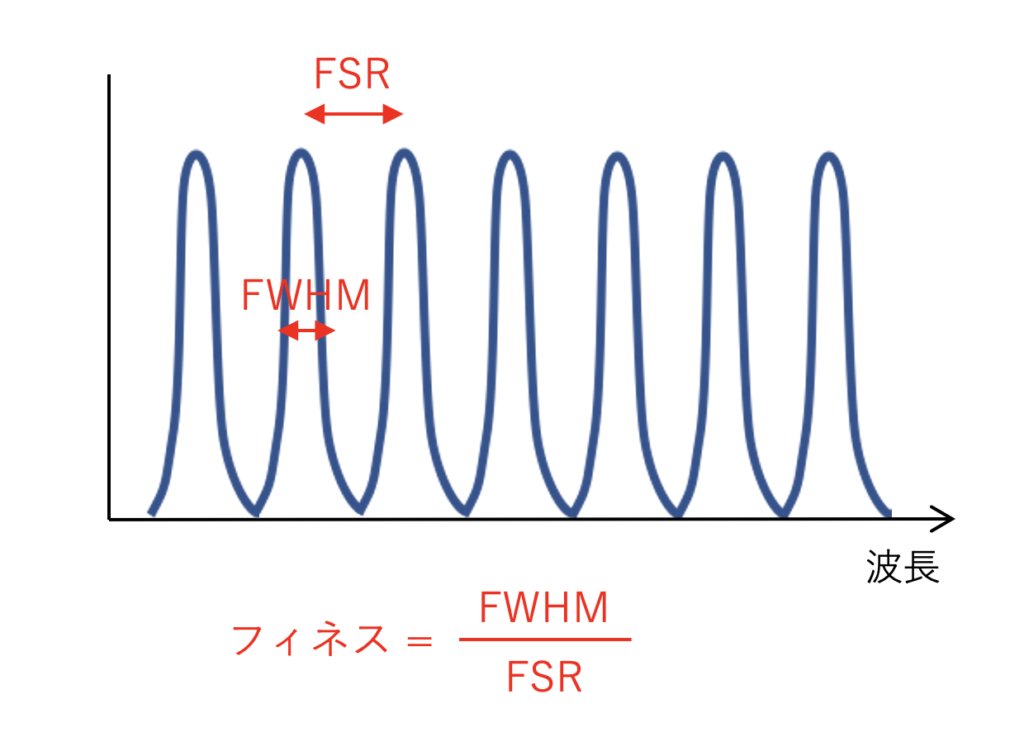

FSR(Free Spectral Range)とフィネス(Finesse)

エタロンの特性は合わせ鏡の幅と透過度で決定されます。それはFSRとフィネスという数値に表れます。FSRは波長の周期、フィネスはFWHMをFSRで割ったもので波形の鋭さを表します。(FWHMはこちらを参照ください)

FSRとフィネスの数値を見ることで、エタロンの基本特性を知ることができるのです。

以上、エタロンの解説でした。太陽を出た光が宇宙空間を8分間、旅をしてこの小さな装置で往復するうちにHαの画像があぶり出されてくるわけです!想像すると鳥肌ものです。それに100年以上前に発明されたとてもシンプルな原理の装置が、科学の最前線で活躍していることってすごいですよね。