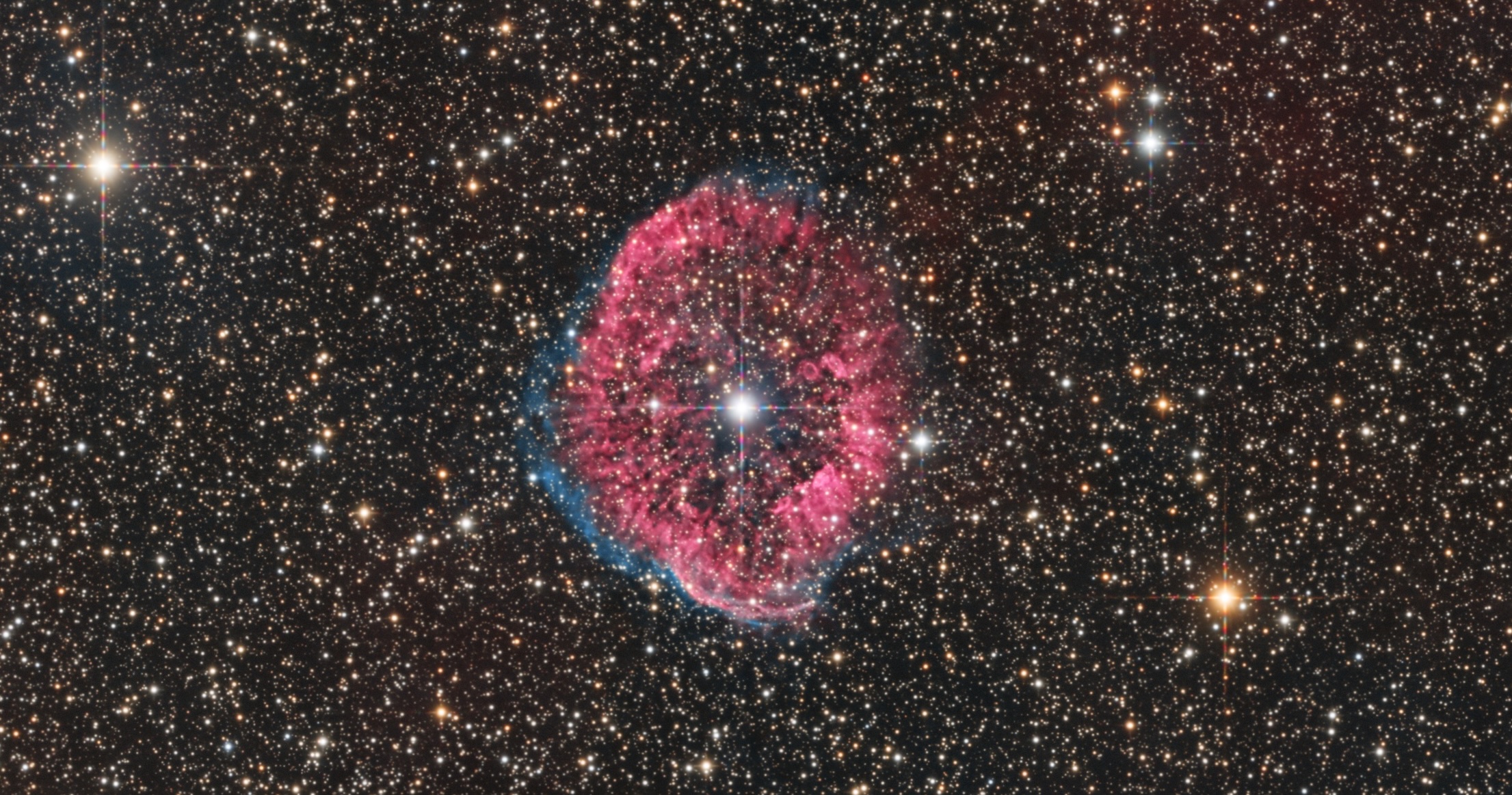

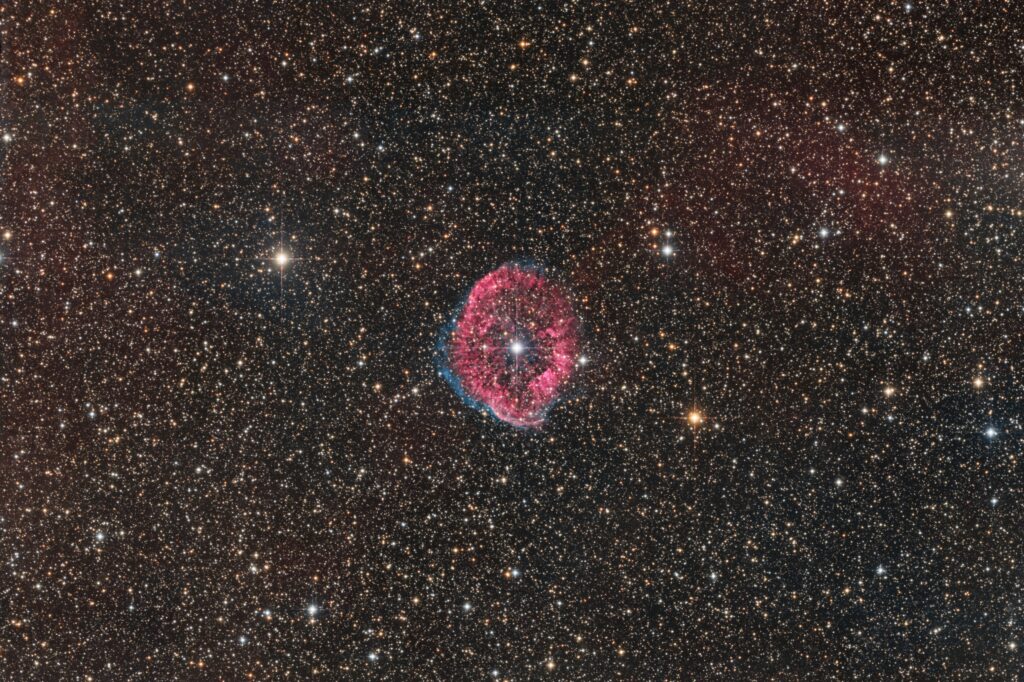

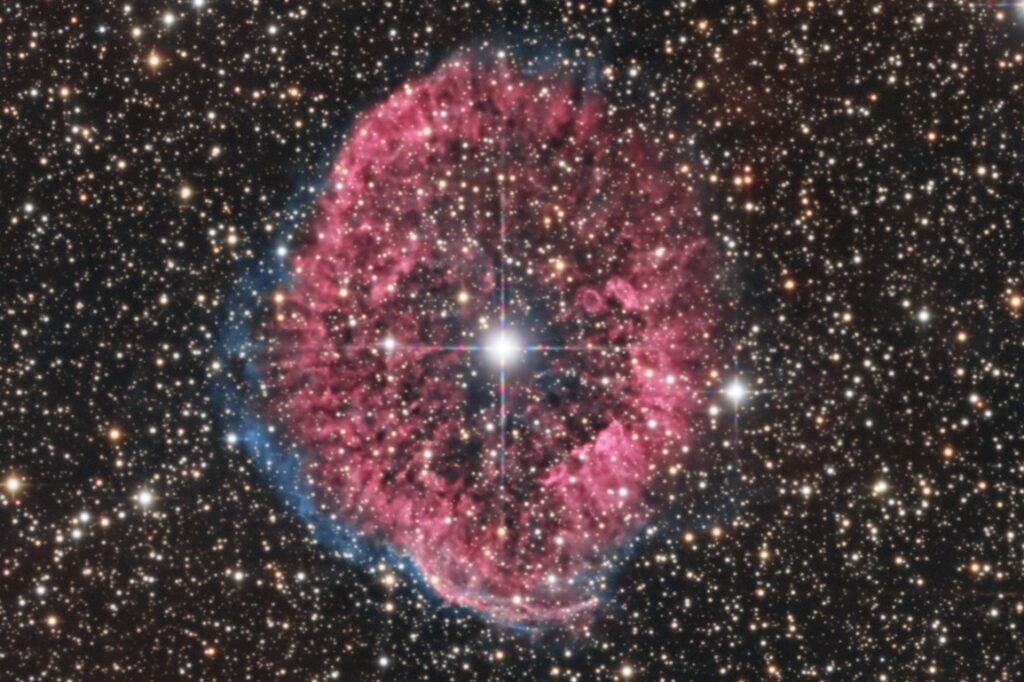

いちじく星雲です・・・という名前は勝手に私がつけたもので、正式名称はRCW58です。このフォルムといい、色といい、模様といい、私にはいちじくにしかみえません。南天の南十字星の近くにあって、天の川のはずれなので星がいっぱい見えます。星を消して拡大するとこんな感じ。

確実にいちじくですね。

中心の明るい星はWR40という名前がついています。WRというのはウォルフ・ライエ星という種類の星を指していて、とても重くて明るく熱い星です。WR40は太陽の100倍の重さで、30倍の温度だそうです。この例えは東京ドーム100個分と同じで、大き過ぎてなんだかよくわかりません(笑)。

HR図という、縦軸を星の明るさ、横軸を温度で表した星の分類図では左上に張り付いているような星です。先日ブログに太陽は50億歳で寿命は100億年くらいだから宇宙は若い、と書きましたが、WR40のように重くて熱い星は比較的、短命です。

恒星風によって吹き飛ばされてできた星雲

この明るいウォルフ・ライエ星でははげしいプラズマの流れである恒星風(stellar wind)が起きていることが多く、このWR40でも、恒星風にふきとばされたガスがこのいちじく星雲(RCW58)を作っているそうです。最初にこの星雲を見た時に、惑星状星雲(planetary nebula)かと思いました。惑星状星雲とは星が一生を終える時に赤色巨星となってガスを放出した姿です。しかしこのRCW58は惑星状星雲には分類されません。中心星は赤色巨星でもお疲れの白色矮星でもなく、元気な青色巨星です。大きさも惑星状星雲より遥かに大きな星雲です。代表的な惑星状星雲であるリング星雲は直径1光年くらい、とても大きならせん星雲でも3光年くらいですが、RCW58は写真から測定したところ35光年くらいで10倍のサイズがあります。

星雲の下の方に網の目のようなフィラメント構造が見えます。また周りはOIIIという酸素由来のガスから出る光で囲われています。ちなみに赤色はHαという水素由来のガスの光です。どうして水素より重い酸素原子の方が遠くに飛ばされたのでしょう?いろいろ調べてみましたが、答えはまだわからずです。

<撮影データ>

いちじく星雲 – RCW58

2025年3月8日 〜 2025年6月20日 16:12

Vixen R200SS, PH Extender (1120mm F5.6)

iOptron CEM70

ZWO 30mm F4ガイドスコープ, ASI120MM Mini

ASI294MM Pro

Astrodon LRGB Gen2 E-Series Tru-Balance Filters

露出

(-10°C冷却, Bin2x2, Gain 120, Offset 5)

L: 120秒x548枚

R: 120秒x148枚

G: 120秒x157枚

B: 120秒x166枚

SII: 240秒x142枚

Hα: 240秒x156枚

OIII: 240秒x160枚

総露光時間 64時間30分

PixInsightにて画像処理

撮影地: チリ・ウルタド渓谷リモート撮影

#observatorioelsauce