我が愛しのケンタウルスAを撮影しました。左上にはブラックホールに物質が吸い込まれる前に放出されたジェットも映っています。ケンタウルスAは私の思い入れの高い対象です。2年前の2021年に私の代表作といえる「ケンタウルスAのジェット」を撮影しています。

ジェットも高めの解像度で撮影できました。

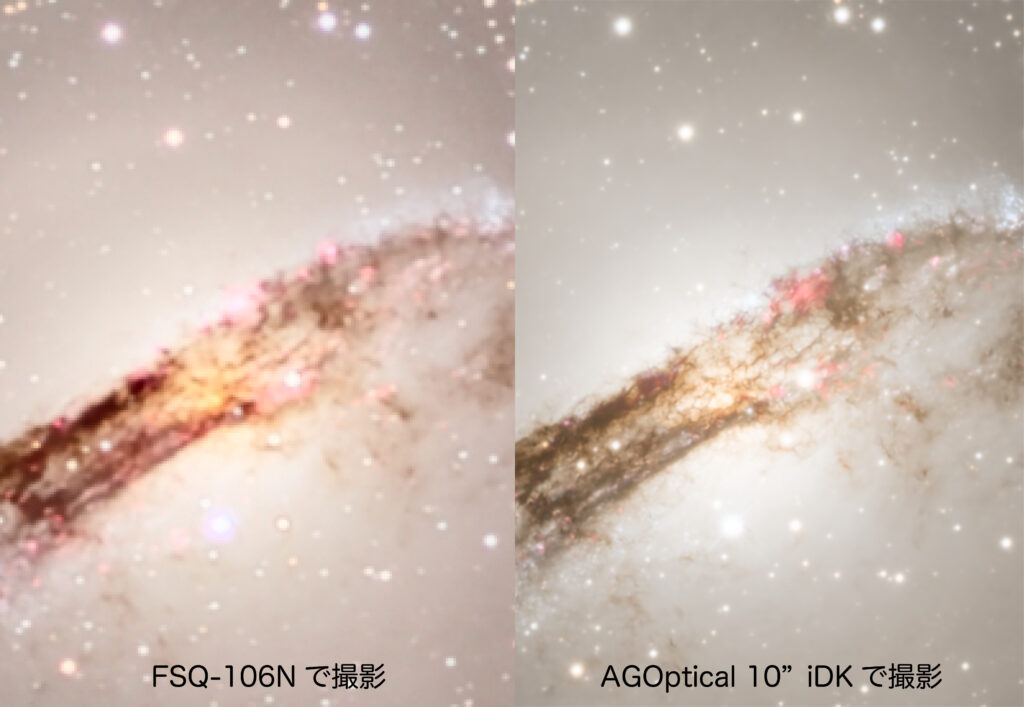

今回はチリに投入した新鏡筒、カメラでの撮影。2年前の自分との戦いでもありました。ちょっと恐れながらも両者を比較してみましょう。

私としては・・・どっちも好きです。本当は「じゃ〜ん、こんなに進化しました!」とやる予定だったのですが、むむむ・・・悩みます。

比較すると左の2年前の方が派手です。銀河ハローの濃淡の構造は2年前の方が強調されています。また淡い部分の輝度を高めており、左上と右下に伸びるハローも表現しています。今回もハローの強調は可能ではあったのですが、それをすると背景が荒れてしまい、とくに星の周辺の輝度が持ち上がり星がぼんやりしてしまいます。左の2年前の画像を拡大して輝星周りをみていただくとわかると思います。それは嬉しくない。淡い部分を強調した結果、輝星回りが持ち上がってしまうのは、私に限らず多くの画像にみられます。いまの私の技術ではトレードオフで、淡い部分の強調と輝星周りの綺麗さのどちらを優先しなければなりません。これはなんとか解決策を見つけたいと思っています。

30年後もアート作品として鑑賞可能か

天体写真をはじめてずっと私の頭から離れないのが、「天体写真がアート作品として成立するか」というテーマです。天体写真はサイエンスの方向性と、アートの方向性の2面があることは多くの方が言及しています。Science x Artとして両面を引き出していきたいのですが、Science x Artの場合でも観賞用に処理を加える結果、完成画像はサイエンスには使いにくくアート性が強くなるのでしょう。

天体写真がアートとして成立すると私が考えるのは、処理方法の違いによる多様性です。アンドロメダ銀河を例にとると、毎年あれだけ多くの方が撮影されているのに、全然正解がない。どの色が良いのか、暗黒帯をどう表現するのか、人によって変わります。多くの方が何度も撮影しているのも、自分の中の心境の変化を楽しんでいるところもあると思います。同じことは冬のオリオン大星雲にも言えますね。たぶん、これらの天体写真には正解は存在せず、いろんな表現があるのだと思います。そこにアート性の入る余地があると考えます。

一方で天体写真をアートとして捉えた時に問題になるのが「賞味期限」です。天体写真は技術の進化が激しく、また多くの部分を技術に依存しているため、どうしても昔の技術で制作された作品が古く見えてしまうことは否めません。アート作品の場合、たとえば時代背景を映すコンテンポラリーアート(現代美術)でも永続性はあります。実際に私がMoMA(ニューヨーク近代美術館)を訪れた時にみた家電やポスターなども、時代背景を映しながら作品の価値を永続的に保っていると感じました。

となると天体写真に賞味期限が存在するならば、アートとは言えなくなってしまいます。それはまずい。アートでなくとも自分が心血注いだ作品がに期限があるのは絶対に嫌です。しかし今回、新鏡筒を設置してみて突破口のようなものが見えてきました。いったん、いまわかってきたことを書いておきます

(突破口1) 人間の目には限界がある

機材が進化していくと、これまで撮影できなかったような細かい部分や淡い部分を表現できるようになります。実際に今回のケンタウルスAでも解像度はこれだけ違います。

これは鏡筒の焦点距離の違いとカメラの性能の違いでしょう。2年前の作品は20年以上昔の鏡筒FSQ-106Nと発売から7年たつカメラASI1600MM Proで撮影しました。今回のは最新鋭のAGOptical 10”iDKとASI6200MM Proです。

しかしこれは拡大してのこと。引きでみるとわかりません。人間の目の能力には限界がありますから、その限界を超えた部分でどれだけ良くしても違いはわからないと言えます。写真家のアンドレアス・グルスキーのように超巨大なプリントをするならば差ははっきりしますが、解像度に適正なプリントサイズでプリントすれば、その差はなくなるでしょう。

クレイトン・クリステンセンの「イノベーションのジレンマ」では需要を超えた性能について論じていました。ここでも同じことが起きていそうです。つまり「技術は天井知らずで向上しつづけますが、鑑賞する人間の能力には限界がある」ので、その人間の限界に近くまでいければ適正な表現をすることで、寿命を保つのと思います。

また上述のグルスキーもデジタル技術をフル活用していますので、彼の作品を分析することで新たな突破口があるようにも思います。これは宿題です。

(突破口2) 作家の意図を反映できる

人の目に見えない天体写真の画像処理は十人十色で、その人の作品の作成意図を反映する自由度があると考えています。レタッチ部分も含めてAIが自動化できる時代がきても、やはり正解はなく自由度は存在すると考えます。そうすると「この人はアンドロメダ銀河をこのような色で表現したのか」という作家の意思は後世にも残るはずで、そこにアート作品としての価値は永続すると考えます。

言い方を変えると「すごい宇宙の、ある部分に美を見出して、切り取り強調したのが天体写真」です。目の前に存在する宇宙というすごいものに美を見つけ、強調して作品に仕上げていく、宇宙と作家の共作とも言えます。

では科学的な背景を全く無視した表現はどうでしょうか。たとえば根拠のない彩色や、人工的な構造の付加などです。私はそれはありと考えており、かつチャレンジしたいテーマです。いまは、カラーバランスを整え、色はなるだけサイエンスに忠実に、余計な構造を加えない、というルールでやっています。しかしいつか「天体写真をモチーフに全く新しい作品」を作ってみたいとも思っています。そのときは天体写真ではなく、純粋なアート作品になるのでしょう。

(突破口3) 作品単体だけがアートではない

アート作品の見方には「作品に語らせる作品単体で成立させるもの」と「時代背景や作家の意図、それら作品の裏側にあるものも含めて作品と見る」の両方があると思います。

私は天体写真を撮影するときは「宇宙を何千年、何億年も旅してきて自分の目の前に辿り着いた光子が、地面に落ちてしまう前に少しでも拾い上げ、光子の一粒一粒を大切に集めて作品にする」という意識でやっています。またオートガイドのなかった時代に手動でガイドする話には感動しますし、いまでもセンサーやデータの少ないダイナミックレンジに中に押し込めなければならないなど、一定の制約の中で最高の表現をしようと工夫しているわけです。

そういった作品に付随するストーリーをセットにすることで感動を産むようなアート作品に変えていくことができる気もしています。

なぜアート作品にしなければならないのか?

ここまで読んでいただいた方の中には「どうしてアート作品でなければならないのか。技術ある職人がつくった天体写真でよいじゃないか」という疑問もあると思います。これに対する私の答えはシンプルです。

「だって、自分のことをアーティストって言いたいじゃ〜ん」

まだ模索が続きます。

<撮影データ>

ケンタウルスA

2023年4月22日 〜 5月23日

AG Optical 10″ iDK (250mm, F6.7)

Astro-Physics 1100GTO-AE

オフアキシスガイド ASI174MM Mini

ASI6200MM Pro

CHROMA LRGB, Hα Filters

露出(すべて-10°C冷却, Bin1x1, Gain 100, Offset 50)

L: 300秒x123枚

R: 300秒x59枚

G: 300秒x50枚

B: 300秒x50枚

Hα: 300秒x751枚

LRGB総露光時間 23時間30分

Hα露光時間 62時間35分

(LRGBとHαを別に集計したのは、Hαがジェットと銀河の赤い部分にしか使用していないためです)

PixInsightにて画像処理

撮影地: チリ・ウルタド渓谷リモート撮影

#observatorioelsauce