フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

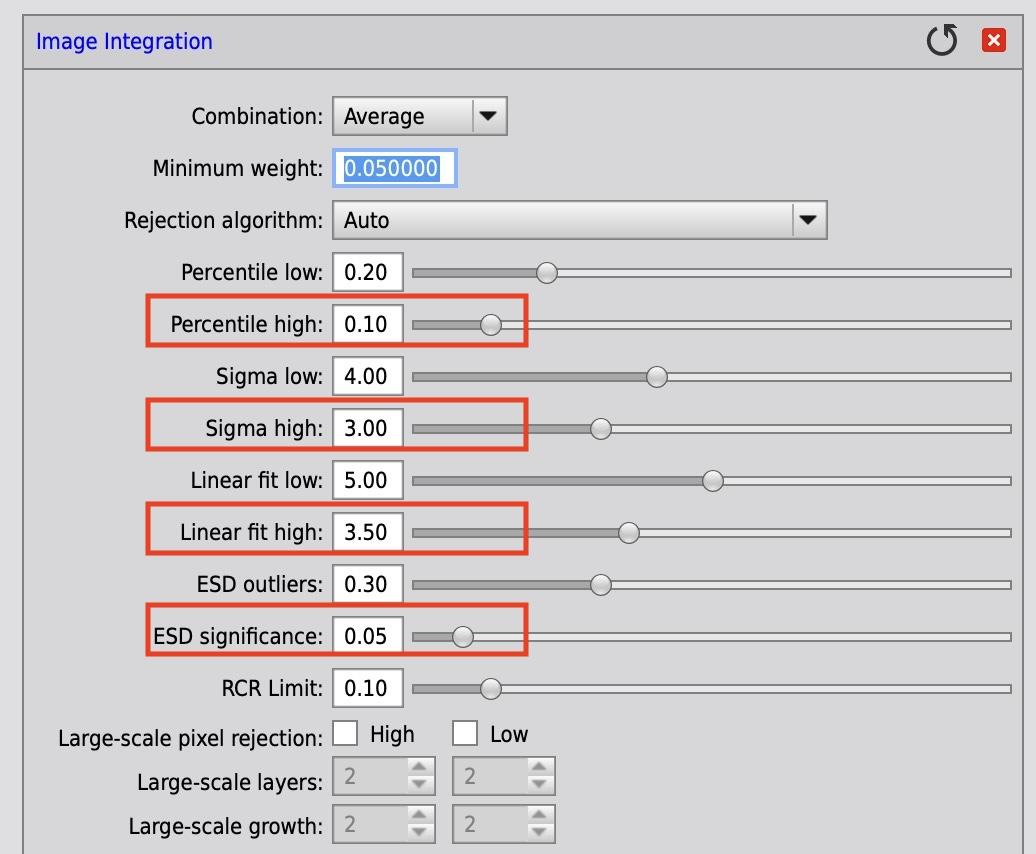

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスターうっかりしていました。クリッピングのアルゴリズムによってパラメータが違いました。下記の画像のように全てのxxx highの値を小さくしてみてくださいますか。

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター結構大きいのですね。

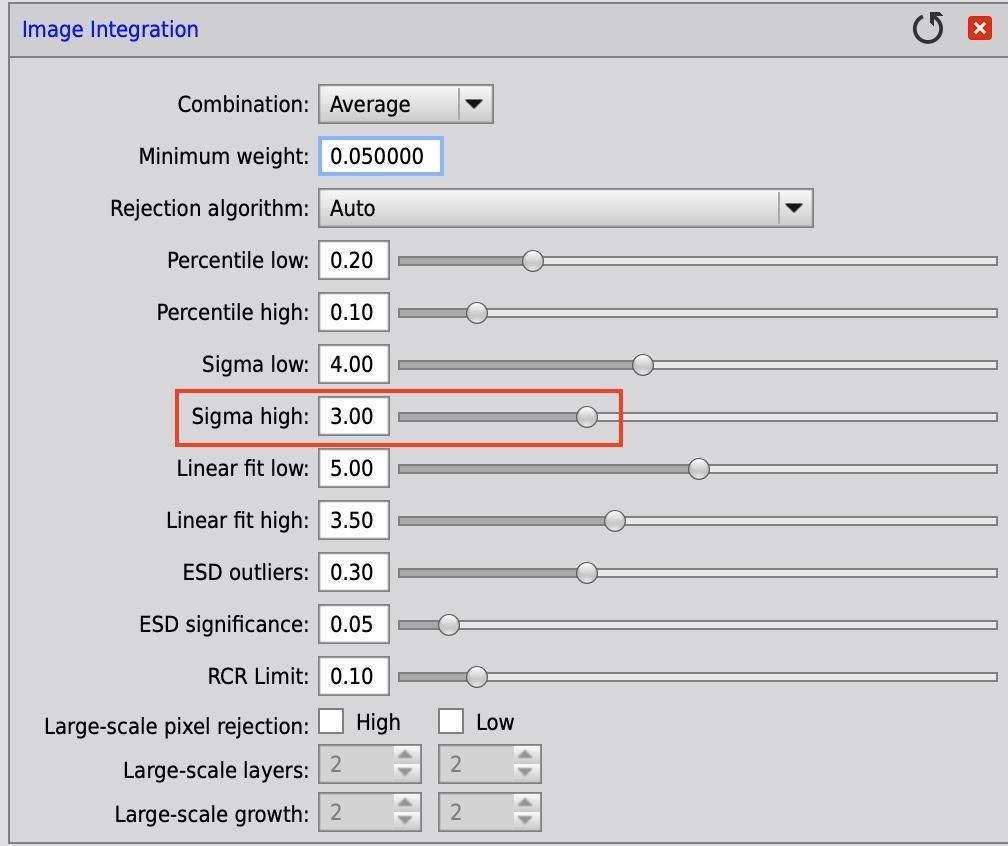

シグマクリッピングで消すのが良いと思います。WBPPのLightsタブの下の方のImage IntegrationのIntegration Parameterボタンを押すと次の画面がでます。

ここの赤枠で囲んだSigma Highを調整します。デフォルトでは3.0が設定されています。これは3シグマ分外れたデータはカットするという意味です。3シグマは0.27%に相当します。

今回は20枚撮影しているので、外れデータは1/20=5%なので、3シグマだとこのシグナルをカットできません。

2シグマが4.55%なのでまだ足りない感じです。最初に1.8くらいで試してみて、消えたら少しずつ値を上げていって、消えなくなる直前で決定するのが良いと思います。また消えなかったら1.8から小さくしていきます。

1.8のままでも良いのですが、あまり値が小さすぎるとカットされるデータも増えてしまうため、できれば大きくしておきたい、という意図です。

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスターPegasusさん

こんにちは。いくつかお教えください。

・サブフレームは全部で何枚ですか?

・全てのサブフレームに写っていましたか?もしくは一部でしょうか?

・一部の場合、何枚写っていましたか?

・また写っている最初と最後のサブフレームをここに貼っていただけますでしょうか

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター田中さん

ありがとうございます。プロセス画面があるとわかりやすくて、助かります。

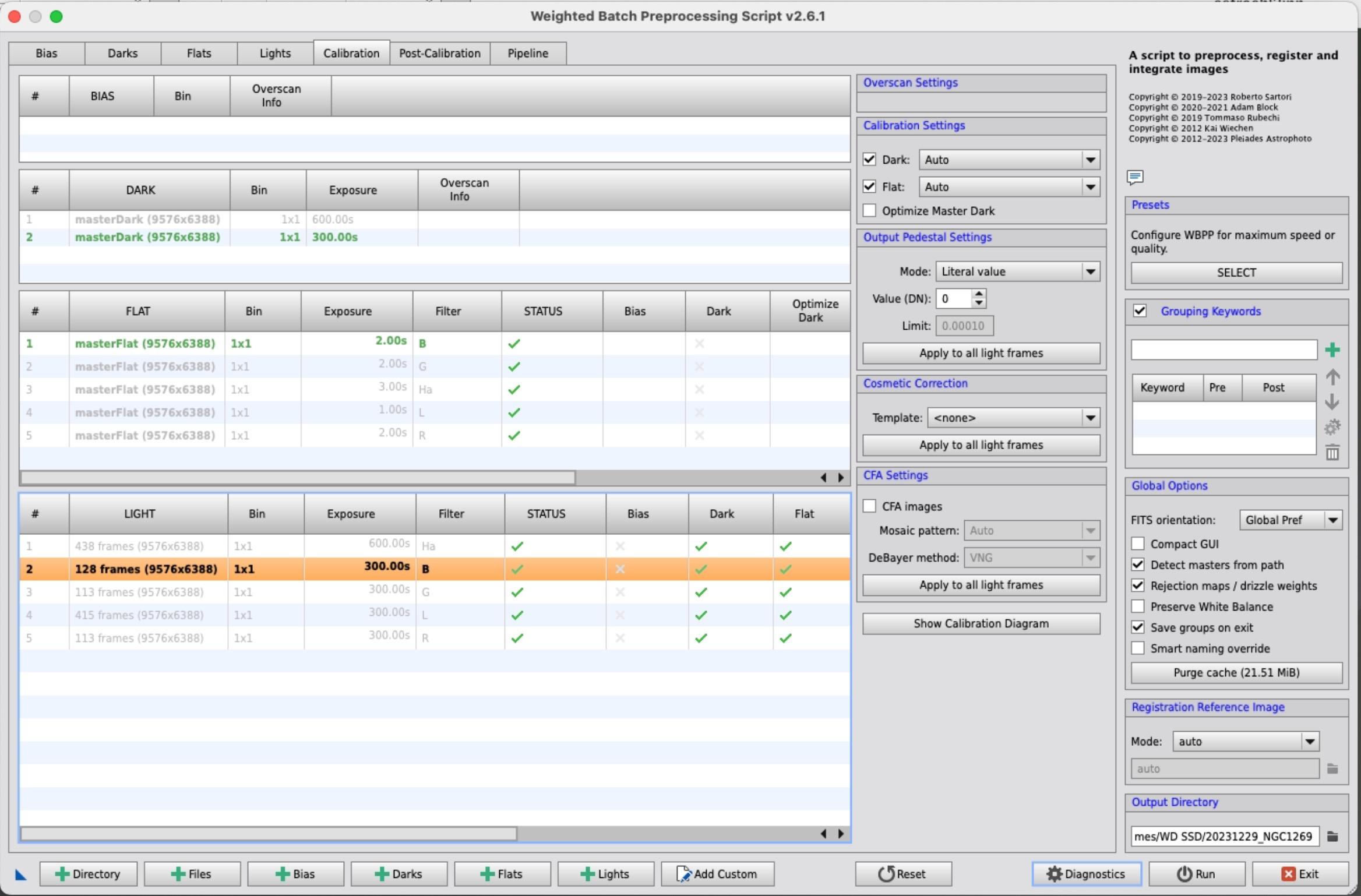

(2)をやるときは、すでにCalibration済みですのでCalibrationはスキップする必要があります。添付いただいたWBPPのプロセス画面をみるとCalibrationを実行しているようです。

WBPPでDarkやFlatを登録なしにするとCalibrationをスキップします。実行してみてくださいませんか。

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター画像を混ぜてインテグレーションするのはまったく問題ないですし、全体の品質向上に意味があります。いまのWBPPには重み付けのロジックがあるので、品質の異なるデータのインテグレーションは推奨されています。Gainが異なる場合もSNが異なってきますが、同じ理由で問題ないと思います。

ただし、DarkはそれぞれGain 0とGain 120を適用ください。

また異なる品質のインテグレーションについては、こちらの記事もご覧ください。

https://masahiko.me/integration-new-method/

一気にやる場合はおっしゃるようにフォルダをわけてグルーピングをするかと思います。そのときもGainの異なるDarkフレームを別々に作っておく必要があるので、やはり一回では行かないところがありますね。そのためCalibrationを最初に一回やる方法が簡単そうです。

全部混ぜたデータと個別のデータで差があったかなど、機会があればお教えください!

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター田中さん

後から読みやすくするために、新しい質問として引越ししました。こちらをご覧ください。

https://masahiko.me/forums/topic/異なるgainをもつlightのインテグレーション方法/#post-19198

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスターWBPP一回でやる方法もありそうですが、2回に分けて実施するのがわかりやすいと思います。

(1) 1回目 Calibrationのみ

(2) 2回目 Calibration以降(1) 1回目 Calibrationのみ

今回のケースでは露光時間、Gainの異なるデータの個別のWBPPはすでに実行されているので、このステップはすでに終了済みです。新たにやる場合は、LightsのタブでImage Registration, Astrometric Solution, Local Normalization, Image Integrationをオフにするとできます。

(2) 2回目 Calibration以降

(1)で実行すると出力フォルダの下にcalibratedというフォルダができます。そこに入っているデータがCalibration済みの画像です。その画像をLightsとして読み込みます。

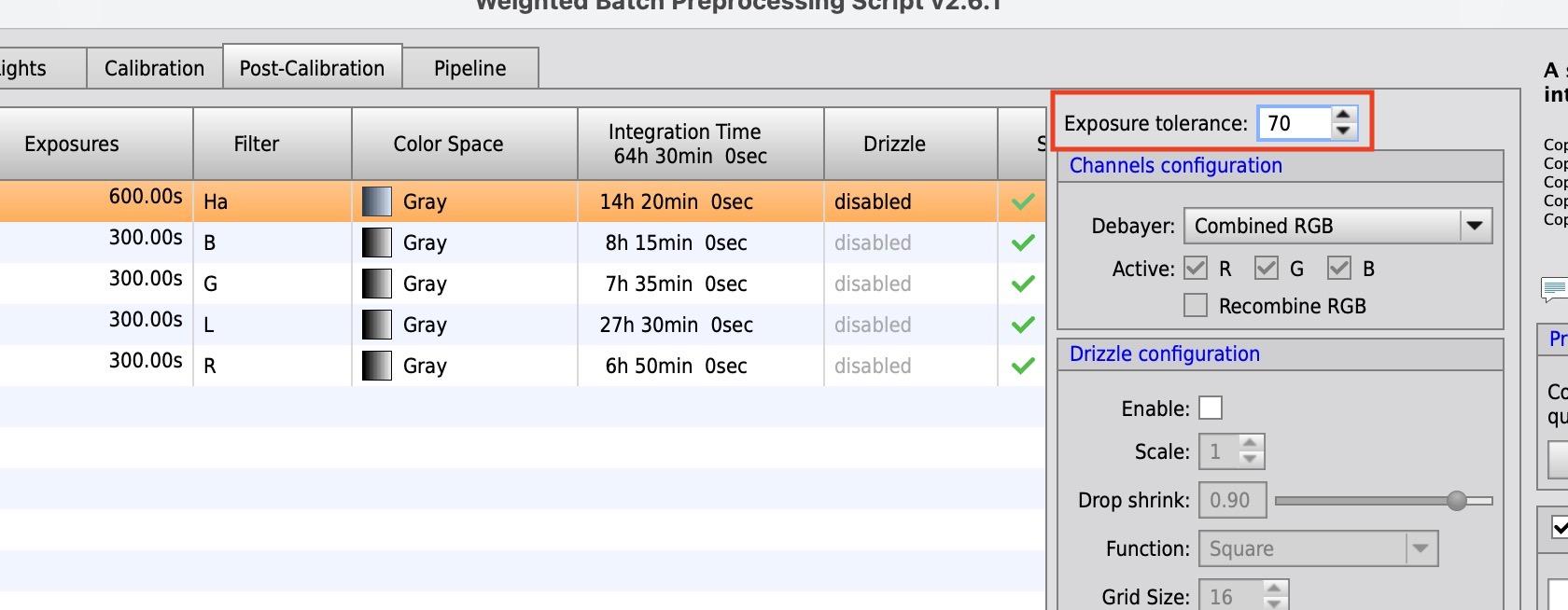

次にPost-Calibrationのタブを選択して、Exposure Torelanceを70と設定します。これは露光が70秒以内であれば一緒にするという設定です。120秒と180秒の差は60秒なので70秒を設定することで一緒にインテグレーションされます。

試して見てください!

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター田中さん

そうでしたか。DarkのGainが120だと引きすぎになりますね。

データの救済に関してですが、合わないDarkを無理に合わせるのは難しいところはあります。今回は冷却CMOSですのでDarkの撮り直しは可能ですが、もし一眼カメラなどDarkの撮り直しが難しい場合は上のスクリーンショットでOptimize Master Darkをオンにすることで改善される可能性はあります。

これは輝度を測定しながら合わせていくオプションです。アンプグローを消すことは難しいです。ただ一眼カメラはアンプグローは出ないと思うので、試してみる価値はあります。

冷却温度、撮影時間がLightと同じDarkの場合は、Optimizeはオフにしてください。オンにすると補正が不十分になる可能性があります。

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター田中さん

あけましておめでとうございます。Darkの引き算がうまくいっていないのですね。

WBPPのCalibrationタブを表示させて、Lightsをクリックした画面のスクリーンショットを貼り付けてくださいませんか。こちらの画面です。

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター草原さん

ご質問ありがとうございます。そろそろ全体フローの更新が必要ですね。近々やろうと思います。

下記の記事の最後から新しいPCCフローについて記載した文書をダウンロードでにます。

https://masahiko.me/pixinsight-book-update/

Image Solverを実行してから、PCCを実行するのがポイントです。

またいまはPCCではなくSPCCが主流です。SPCCもダウンロードした文書に記載しています。

わからないことがあれば遠慮なくご質問ください!

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター水っちさん

解決したようで良かったです。またご質問ください!

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター水っちさん

BXTのページに対処方法がありました。

https://www.rc-astro.com/faq/blurxterminator-2-0-ai4-error-in-pixinsight-mlload-could-not-load-tensorflow-graph/これによればtensorflow.dllというファイルが古くなっているとのこと。対処方法は2通りあるそうです。

(1) PixInsightのバージョンアップもしくは再インストール

(2) ファイルのアップデート

上記リンクの説明の中にGPUを使っている場合と,使っていない場合のファイルのダウンロードリンクがあります。もしGPUを使っていない場合は2つ目のリンクからダウンロードして、zipを解凍し、C:\Program Files\PixInsight\binの下に上書きコピーください試してみてください!

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター水っちさん

一つ可能性として考えられるのはフォルダ名、ファイル名に日本語が使われていることです。PixInsightは日本語のフォルダ、ファイルを使うと不具合が出ることがあります。英名に変更して試していただけますでしょうか。

PixInsight起動と時のエラーはEZシリーズのものですので、今回とは無関係かと思います思います。EZシリーズはサポート先が変わりました。新しいレポジトリはこちらです。

https://elveteek.ch/pixinsight-updates/ez-processing-suite/

ResourcesメニューのUpdatesでManage Repositoriesを選択し、エラーのでたURLを上記に変更ください。

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター白石さん

実行できたのですね。よかったです。ご連絡をありがとうございます。バージョンアップが必須なのですね。

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター

Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター蒼月さん

丁寧な解説をありがとうございます!ありがたいです。

YouTubeへのリンクのせいなのか、こちらのシステムの仕様で投稿が仮のままになっていました。表示するように変更しました。takahiro9930さん

WBPPで何をやっているか簡単に知るには、logにあるJSファイルをPixInsightに読み込ませるのがお勧めです。下記に記載しました。これを実行するとWBPPの実行プロセスがProcess Containerによみこまれるので処理手順がわかります。私は前処理はWBPPに頼りっきりです。

https://masahiko.me/wbpp-log/また蒼月さんがかかれていたdrizzleの実行はWBPPのなかで完了させることもできます。Post-Calibrationタブで設定します。こちらをご参照ください。

https://masahiko.me/drrizle_all_time/ -

投稿者投稿